三代试管技术争议:伦理、法律与医学的边界

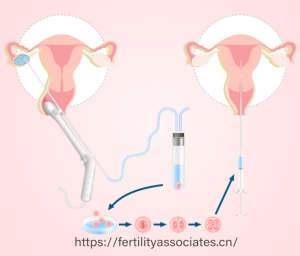

三代试管婴儿技术(PGT)通过胚胎植入前遗传学检测,显著降低了遗传病风险并提升了妊娠成功率,但其技术突破也引发了伦理、法律与医学领域的广泛争议。这些争议的核心在于技术应用的边界问题:如何在保障人类生殖健康的同时,避免技术滥用导致的伦理滑坡和法律失控?

一、伦理争议:生命尊严与基因干预的博弈

胚胎筛选的伦理困境

PGT技术允许在胚胎移植前检测染色体异常或单基因病,但这一过程必然涉及胚胎的“选择”与“淘汰”。反对者认为,胚胎作为潜在生命体,其基因信息不应被人为干预,否则可能侵犯生命尊严。例如,美国部分伦理学家指出,对胚胎进行基因检测相当于“对生命进行筛选”,可能引发“设计婴儿”风险,即通过技术选择胚胎的性别、外貌或智力等非医学性状。

支持者观点:技术旨在避免遗传病传递,保障后代健康,符合“优生优育”原则。例如,地中海贫血高发地区通过PGT技术筛选胚胎,可显著降低患儿出生率。

基因编辑的未知风险

尽管PGT技术目前仅限于检测而非编辑基因,但未来基因编辑技术(如CRISPR)与PGT的结合可能引发更大争议。例如,若技术被用于增强胚胎的某些性状(如运动能力或认知水平),可能加剧社会不平等,甚至导致“基因歧视”——就业、保险等领域可能因基因信息对个体产生偏见。

代际伦理的挑战

PGT技术使父母在胚胎阶段干预后代的遗传信息,可能影响后代的自主权和人格发展。例如,若父母为避免某种疾病而选择特定基因型胚胎,可能被视为对后代生命权的过度干预。

二、法律争议:技术规范与权益保护的失衡

法律空白与监管滞后

我国《人类辅助生殖技术管理办法》虽明确PGT技术的合法性,但缺乏对技术细节的规范。例如,胚胎筛选的伦理审查标准、基因检测的准确性要求等均未明确。此外,法律对“非医学需要的性别选择”严格禁止,但如何界定“医学需要”仍存在模糊地带。

案例:某家庭因家族性遗传病需选择性别胚胎,但医院因缺乏明确法律指引而拒绝操作,终引发法律纠纷。

隐私权与知情权的冲突

PGT技术涉及患者基因信息的采集与存储,可能引发隐私泄露风险。例如,若基因数据被用于商业目的或保险评估,可能损害患者权益。此外,医疗机构在告知患者检测结果时,如何平衡信息透明度与心理压力,也是法律需解决的问题。

跨境医疗的法律困境

部分患者为规避国内法律限制,选择赴海外进行PGT治疗。例如,某些国家允许非医学需要的性别选择或基因编辑,导致“生育旅游”现象。这种跨境医疗行为可能引发法律冲突,如胚胎归属权、亲子关系认定等。

三、医学争议:技术局限性与临床应用的平衡

检测技术的局限性

PGT技术虽能检测染色体异常,但存在误诊风险。例如,嵌合体胚胎(部分细胞正常、部分异常)可能导致检测结果与实际不符。此外,部分单基因病(如多囊肾)的基因突变位点复杂,检测准确性仍需提升。

多胎妊娠的风险

为提高成功率,部分医疗机构可能移植多个胚胎,导致多胎妊娠率上升。多胎妊娠易引发早产、低体重儿等并发症,增加医疗负担。我国法律虽限制胚胎移植数量,但执行力度仍需加强。

长期健康影响的未知性

尽管PGT技术旨在提升胚胎健康质量,但其对后代长期健康的影响仍不明确。例如,试管婴儿与自然受孕婴儿在代谢疾病、免疫功能等方面是否存在差异,尚需更多研究。

四、边界探索:构建多方协同的治理框架

完善伦理审查机制

建立独立的伦理委员会,对PGT技术的临床应用进行严格审查。例如,明确胚胎筛选的适应症范围,禁止非医学需要的基因选择。

加强法律规范与监管

制定专项法规,细化PGT技术的操作标准、数据保护及法律责任。例如,规定基因检测机构的资质要求、胚胎存储期限等。

推动医学技术创新

鼓励研发更精准的检测技术,降低误诊率。例如,结合单细胞测序与人工智能算法,提升胚胎遗传学分析的准确性。

提升公众认知与参与

通过科普宣传,引导公众理性看待PGT技术。例如,强调技术并非“万能”,仍需结合自然生育规律。

三代试管技术是医学进步的里程碑,但其应用需在伦理、法律与医学的边界内谨慎推进。唯有通过多方协同治理,方能在保障生殖健康的同时,避免技术滥用引发的社会风险。